引言:科学界的“奥斯卡”

在科学界,SCI(科学引文索引)影响因子如同电影界的奥斯卡奖,是衡量学术期刊影响力的重要指标。每年,最新SCI影响因子的发布都会引发学术界的热烈讨论和广泛关注。本文将带您深入探秘这一神秘数字背后的故事,揭示它对科研工作者、期刊编辑乃至整个科学界的影响。

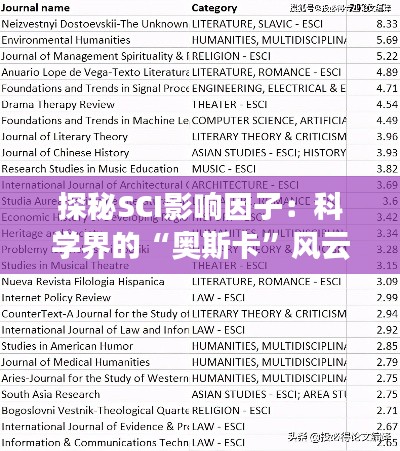

什么是SCI影响因子?

SCI影响因子(Impact Factor, IF)是由美国科学信息研究所(ISI)提出的一种评价学术期刊影响力的指标。它通过计算某期刊前两年发表的论文在统计当年的被引用总次数与该期刊在前两年内发表的论文总数之比,来衡量期刊的学术影响力。简单来说,影响因子越高,期刊的学术影响力越大。

最新SCI影响因子的发布:风云再起

每年的六七月,学术界都会迎来一场盛事——最新SCI影响因子的发布。这一刻,无数科研工作者和期刊编辑屏息以待,期待着自己关注的期刊能否在激烈的竞争中脱颖而出。2023年的最新SCI影响因子如期而至,再次掀起了一场学术界的“奥斯卡”风云。

影响因子的“涨跌”背后

影响因子的涨跌不仅仅是数字的变化,更是期刊质量和学术影响力的直观体现。一本期刊的影响因子上升,意味着其发表的论文受到了更多同行的关注和引用,反映了期刊在学术界的地位提升。反之,影响因子的下降则可能引发期刊编辑部的反思和改进。

例如,2023年某顶级医学期刊的影响因子从去年的45.2飙升至52.7,这一显著提升不仅让期刊编辑部欢欣鼓舞,也吸引了更多优秀学者的投稿。而另一本综合性期刊的影响因子则从12.3跌至9.8,引发了学术界对其学术质量和办刊方向的广泛讨论。

影响因子对科研工作者的意义

对于科研工作者而言,发表在高影响因子期刊上的论文往往意味着更高的学术认可度和职业发展机会。许多高校和科研机构在职称评定、科研项目申请等方面,都会将论文发表期刊的影响因子作为重要参考指标。

然而,过度依赖影响因子也引发了一些争议。一些学者认为,影响因子并不能完全反映论文的学术价值,过分追求高影响因子可能导致科研方向的偏离和学术泡沫的产生。

期刊编辑的“影响因子焦虑”

对于期刊编辑而言,影响因子的高低直接关系到期刊的生存和发展。高影响因子不仅能吸引更多优质稿件,还能提升期刊的品牌价值和市场竞争力。

为了提高影响因子,许多期刊编辑部采取了一系列措施,如优化审稿流程、邀请知名学者撰写综述文章、加强期刊的宣传推广等。然而,这些努力并非总能立竿见影,期刊编辑们常常面临着巨大的“影响因子焦虑”。

影响因子的未来:变革与挑战

随着科学计量学的发展,影响因子的局限性逐渐显现。一些新的评价指标,如h指数、Altmetric等,开始受到学术界的关注。这些指标从不同角度衡量学术成果的影响力,为科研评价提供了更多元的视角。

未来,影响因子是否会逐渐被新的评价指标取代?学术界对此众说纷纭。但可以肯定的是,无论评价指标如何变化,高质量的科研成果和严谨的学术态度始终是科研工作者追求的目标。

结语:理性看待影响因子

最新SCI影响因子的发布,再次引发了学术界的热烈讨论。然而,我们应当理性看待这一指标,既不盲目崇拜,也不全盘否定。影响因子只是衡量学术影响力的一种工具,真正的科研价值在于对科学问题的深入探索和对人类知识的贡献。

在这个充满竞争和挑战的学术舞台上,愿每一位科研工作者都能保持初心,追求真理,为科学事业的进步贡献自己的力量。

转载请注明来自四川春秋旅游有限责任公司锦绣路分社,本文标题:《探秘SCI影响因子:科学界的“奥斯卡”风云》

蜀ICP备17014439号-1

蜀ICP备17014439号-1